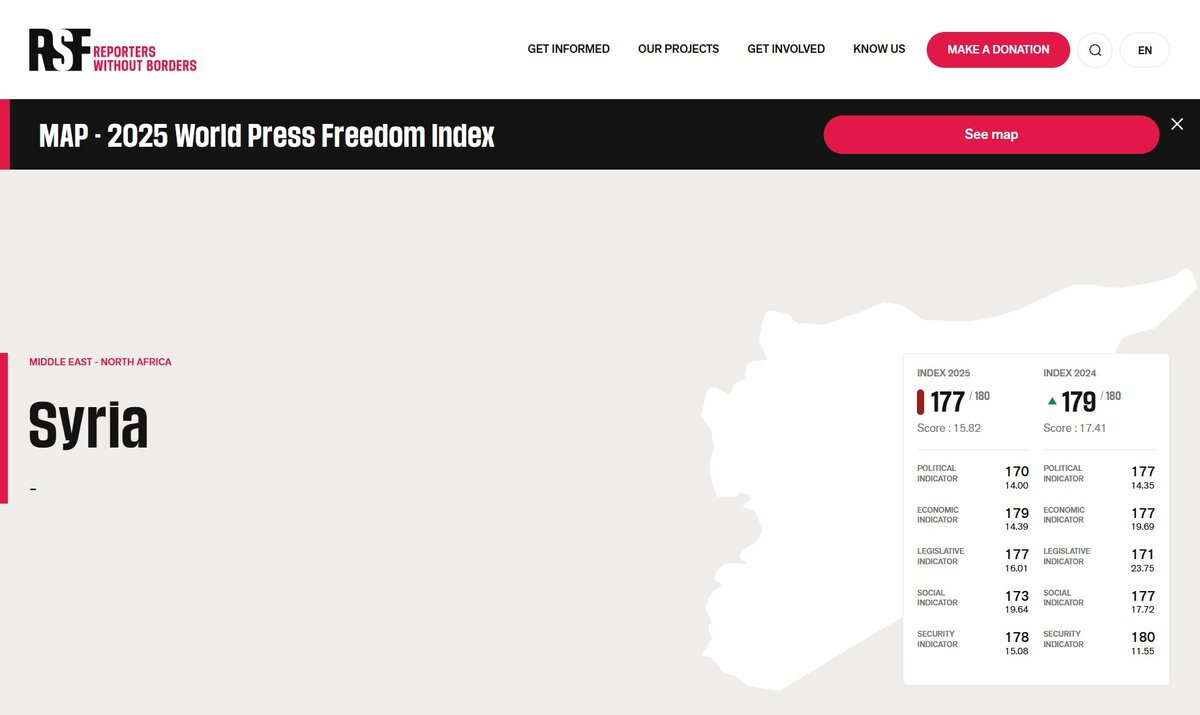

إرث جسيم على كاهل أي حكم سياسي يخلف الأسد أثار سقوط نظام الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 في البداية آمالاً كبيرة بمستقبل أفضل في سوريا. فما التقييم السياسي للسلطة الحاكمة الجديدة برئاسة أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبو محمد الجولاني، زعيم «هيئة تحرير الشام») وحلفائه بعد 100 يوم في الحكم؟

قبل الخوض في التفاصيل، علينا أن ندرك أن التحديات التي تواجه سوريا اليوم هائلة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فالبلاد مجزأة إقليمياً وسياسياً، وتتأثر بالنفوذ والاحتلال الأجنبي بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تحديات اقتصادية ضخمة. في الواقع، تُقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، ولا يزال أكثر من نصف السوريين نازحين داخل البلاد وخارجها. ويعيش 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد 16.7 مليون شخص (أي 3 من كل 4 أشخاص في سوريا) على المساعدات الإنسانية، وفق أرقام الأمم المتحدة لعام 2024. بالنظر إلى هذه المعطيات، يواجه أي فاعل سياسي يخلف نظام الأسد مهمة جسيمة.

لذلك، فإن قدرة السلطة الحاكمة الجديدة، لا سيما بالنظر إلى خلفيتها، على تهدئة المخاوف الخارجية ولو نسبياً وإقامة علاقات رسمية مع القوى الإقليمية والدولية، تُعدّ نجاحاً لا يُستهان به. فقد اعترف العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بالسلطة الجديدة، وبدأت التعامل معها. وقد علّق كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة العقوبات بشكل ملحوظ على بعض القطاعات والكيانات، وها هي باريس اليوم تستقبل الشرع لديها.

يبقى أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترمب لم تُحدد سياسة واضحة تجاه سوريا بعد، وأبقت على عقوباتها المفروضة عليها بشكل عام، على الرغم من عدم معارضتها لإجراءات إدارة بايدن في يناير 2025، التي خففت العقوبات على قطاع الطاقة والتعاملات المالية.

مع ذلك، لا يمكن اعتبار المائة يوم الأولى من حكم السلطة الجديدة إيجابية بشكل مطلق، أو دليلاً كافياً على أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح على المدى الطويل، إذ تكمن المشكلة الأساسية في التوجهات العامة للسلطة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذلك في رؤيتها الاجتماعية.

مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية

أولاً، استخدمت السلطة الحاكمة الجديدة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، المرحلة الانتقالية لتعزيز سلطتها على مؤسسات الدولة، فبعد سقوط نظام الأسد، تشكّلت حكومة تصريف أعمال من أعضاء الهيئة حصراً أو المقربين منها، وذلك حتى تشكيل حكومة جديدة في نهاية مارس (آذار) 2025.

وبالمثل، رشح الشرع وزراء جدداً، وشخصيات أمنية، ومحافظين لمختلف المناطق ممن كانوا في الهيئة أو الجماعات المسلحة المقربة منها. وإلى جانب الأجهزة الأمنية، أنشأت السلطات الحاكمة الجديدة جيشاً سوريّاً جديداً، وعينوا قادة من «هيئة تحرير الشام» سابقاً من بين أعلى الضباط رتبة، مثل وزير الدفاع الجديد، والقائد الأعلى لـ«هيئة تحرير الشام» منذ فترة طويلة، مرهف أبو قصرة، الذي تم تعيينه جنرالاً. وبالتزامن مع ذلك، فرضت السلطة الحاكمة الجديدة تدابير لتعزيز سيطرتها على الجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، عيّنت السلطة قيادات جديدة من دائرة المقربين في عدد من النقابات والجمعيات المهنية والغرف التجارة حتى من دون انتخابات داخلية.

وانعكس غياب العملية الديمقراطية الشاملة على مختلف المبادرات والمؤتمرات واللجان التي كان من المفترض أن تكون تشاركية، وتضع الأسس الأولى لمستقبل البلاد، وعلى رأسها «مؤتمر الحوار الوطني السوري»، الذي تعرّض لانتقادات واسعة النطاق لافتقاره إلى التحضير والتمثيل والجدية، لا سيما لجهة ضيق الوقت المخصص للجلسات.

كما تعرّض الدستور المؤقت، الذي وقّعه الرئيس السوري المؤقت، لانتقادات واسعة من قبل العديد من الجهات السياسية والاجتماعية الفاعلة، بداية بسبب نقص الشفافية في معايير اختيار لجنة الصياغة أو في محتوياتها. وفيما يعلن الدستور المؤقت رسمياً فصل السلطات، فإنه عملياً يعوق ذلك من خلال النطاق الواسع للسلطات المحصورة بيد الرئاسة.

صلاحيات ضبابية

في هذا السياق، وُصف الإعلان الأخير عن الحكومة السورية الجديدة بأنه أكثر شمولاً، مع تعيين وزيرة ووزراء من الأقليات الدينية (علوية ودرزية) والعرقية (كردية). ومع ذلك، فإن المناصب الرئيسية تشغلها شخصيات مقربة من الشرع، فعلى سبيل المثال، يحتفظ أسعد الشيباني ومرشد أبو قصرة بمنصبيهما في وزارتي الخارجية والدفاع على التوالي، في حين تم تعيين أنس خطاب في وزارة الداخلية، ومزهر الويس في وزارة العدل.

علاوة على ذلك، لا تزال الصلاحيات الفعلية لهذه الحكومة غير واضحة، خاصة أنه تم تشكيل «مجلس الأمن القومي السوري»، ويرأسه أحمد الشرع، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية بالبلاد.

وعلى نحو مماثل، تم إنشاء «الأمانة العامة للشؤون السياسية» في نهاية شهر مارس (آذار) تحت وزارة الخارجية، ومن مهامها الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية، والمشاركة في صياغة ورسم الخطط العامة في الشأن السياسي، وإعادة توظيف أصول حزب «البعث»، وأحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية».

اقتصاد نيوليبرالي

أما على الصعيد الاقتصادي، فلم يُناقش توجه الحكومة أو يُشارك فيه أحد خارج دوائرها المقربة. علاوة على ذلك، تتجاوز قرارات حكومة الحالية منذ أن استلمت السلطة، مهمتها المؤقتة، وعملياً فرضت أو روَّجت لرؤيتها الاقتصادية الخاصة بوصفها نموذجاً مستقبلياً لسوريا على المدى الطويل، وهو نموذج متجذر في النيوليبرالية الاقتصادية. ويظهر ذلك من خلال خصخصة أصول الدولة، وتحرير السوق، وإجراءات التقشف، بما في ذلك خفض دعم الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي، وكلها تؤثر بشكل سلبي ومباشر على الطبقات الشعبية التي تعاني أصلاً. ويُصب عادة هذا النوع من السياسات الاقتصادية في مصلحة رجال الأعمال والنخب الاقتصادية.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تسريح نحو ثلث القوى العاملة في الدولة، أي الموظفين الذين كانوا، وفقاً السلطة الجديدة، «يتقاضون رواتبهم لكنهم لا يعملون». ومنذ ذلك الحين، لا توجد تقديرات رسمية لإجمالي عدد الموظفين المفصولين، في حين يقضي بعضهم حالياً إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر ريثما يتضح وضعهم، وما إذا كانوا يعملون أم لا. وعقب هذا القرار، اندلعت احتجاجات العمال المفصولين أو الموقوفين عن العمل في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، تكررت وعود السلطات الحاكمة الجديدة منذ بداية العام بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 400 في المائة، ليصبح الحد الأدنى 1.123.560 ليرة سورية (نحو 86 دولاراً أميركياً). وتُعدّ هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تزال تنتظر التنفيذ، كما أنها لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية. وقدّر الحد الأدنى للنفقات الشهرية لأسرة مكونة من 5 أفراد في دمشق بنهاية مارس (آذار) 2025 بـ8 ملايين ليرة سورية (ما يعادل 666 دولاراً أميركياً).

فضلاً عن ذلك، خفّضت دمشق الرسوم الجمركية على أكثر من 260 منتجاً تركياً، ما أضرّ بالإنتاج الوطني، خصوصاً في قطاعي الصناعة والزراعة، اللذين يعانيان من منافسة الواردات التركية أصلاً. وبلغت الصادرات التركية إلى سوريا في الربع الأول من العام الحالي نحو 508 ملايين دولار، بزيادة قدرها 31.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 (نحو 387 مليون دولار)، وفقاً لوزارة التجارة التركية.

تشرذم سياسي اجتماعي

أما التشرذم السياسي والاجتماعي في البلاد، فلم تتمكن السلطة الحاكمة الجديدة إلى حد كبير من معالجته، ولا تزال مذكرة التفاهم الأخيرة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومحاولات التقارب مع بعض قطاعات السكان الدروز في منطقة السويداء تعاني العديد من أوجه القصور، ومعارضة المجتمعات المحلية، التي شهدت على سبيل المثال مظاهرات ترفض الدستور المؤقت وسياسات متعددة. وإلى ذلك فإن الأحداث الأمنية الأخيرة، وتلك التي بدأت في المناطق الساحلية، والتي أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين، لم تؤدِّ إلا إلى تعميق التوترات الطائفية.

وصحيح أن أعمال العنف جاءت بعد عنف نفذه فلول نظام الأسد الذين نسقوا الهجمات ضد أفراد الأجهزة الأمنية والمدنيين، لكن بذريعة محاربة «الفلول» طغى منطق الكراهية والانتقام، من خلال خلق تكافؤ زائف بين العلويين عموماً والنظام السابق.

ورغم أن السلطة الجديدة حاولت تطويق الأزمة وإخماد النيران فإنها عملياً فشلت في منع تصاعد العنف والتناحر الطائفي اللذين انعكسا أيضاً في الأحداث الأخيرة مع أبناء الطائفة، وواصلت السلطة في دمشق وصف هذه الأعمال بأنها معزولة، وأنها صادرة عن «عناصر غير منضبطين» من دون اتخاذ أي إجراءات جدية لمحاسبة مرتكبيها.

وإلى جانب الديناميكيات الطائفية الكامنة في البلاد التي أسهمت الأحداث الدرامية الأخيرة في إعلائها على السطح، جاء الفشل في إنشاء آلية واضحة تُعزز عملية عدالة انتقالية شاملة وطويلة الأمد، تهدف إلى معاقبة جميع الأفراد والجماعات المتورطة في جرائم الحرب. وكان من الممكن أن يلعب ذلك دوراً حاسماً في مكافحة أعمال الانتقام، وتصاعد التوتر الطائفي، ولكن الآلية للعدالة الانتقالية بشكلها الصحيح قد تفتح ملفات كثيرة لا ترغب السلطة الحالية فيها.

مصالح إيران وإسرائيل وتركيا

وفي ظل هذا السياق من تفتت السلطة داخل البلاد، فإن بعض الدول الأجنبية، خاصة إيران وإسرائيل، لديها مصلحة في تأجيج التوترات الطائفية والإثنية في البلاد من أجل استغلالها، عبر تقديم نفسها بصفتها مدافعة عن طائفة معينة وخلق مزيد من عدم الاستقرار. وعلى سبيل المثال، ضاعف المسؤولون الإسرائيليون التصريحات التي تؤكد استعدادهم للتدخل عسكرياً من أجل «حماية» السكان الدروز في سوريا. ومع ذلك، رفضت القوى الاجتماعية والسياسية الدرزية الرئيسية هذه الدعوات إلى حد كبير، وأكدت انتماءها إلى سوريا ووحدة البلاد.

في الوقت نفسه، لم يوقف الجيش التركي هجماته على السكان الأكراد في شمال شرقي سوريا، على الرغم من الاتفاق المبرم بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وفي الختام، فإن ممارسات الأيام المائة الأولى للسلطة الجديدة حملت ضمناً مقومات تقويض تفاؤل البدايات بمستقبل سوريا الديمقراطي والعادل، حتى باتت المخاوف من التحول تدريجياً إلى نظام أحادي وحصري مشروعة.

الشرق الاوسط